はじめに:AI×SCMという「分かりやすい事例」から考える

最近、「AIを活用したサプライチェーン管理(SCM)を中小企業向けに提供する」というスタートアップの記事を目にした。従来は数千万〜数億円規模の投資が必要だったSCMを、AIによって“10分の1程度のコスト”で提供できる、という内容だった。

一見すると、中小企業にとって朗報に見える話である。人手不足や原材料価格の変動、調達・在庫管理の複雑化といった課題を考えれば、SCMの高度化は多くの企業にとって無関係ではない。

一方で、読み進める中で、ある素朴な違和感も覚えた。

「10分の1であれば、本当に中小企業にとって現実的な選択肢になるのだろうか」という点である。

本稿で取り上げたいのは、特定のAI技術やSCMソリューションの是非ではない。また、AI活用そのものを否定する意図もない。

「中小企業向け」という言葉が抱える前提のズレ

そもそも、「中小企業」と一口に言っても、その定義は非常に広い。従業員数や事業規模、業態によって、置かれている状況は大きく異なるにもかかわらず、議論の中では一括りに扱われることが多い。ここで問題にしたいのは、「中小企業向け」という言葉が、企業ごとの投資余力、業務の複雑さ、導入後に運用できる体制といった前提条件の違いを十分に区別しないまま使われている点である。AIを活用したSCMの事例は、こうしたズレが表面化しやすい代表的なケースに過ぎない。

「従来比10分の1」という表現は、相対的に見れば大きなコスト削減である。しかし、中小企業にとって重要なのは、金額の多寡だけではなく、継続的な投資を前提にできるかどうかである。

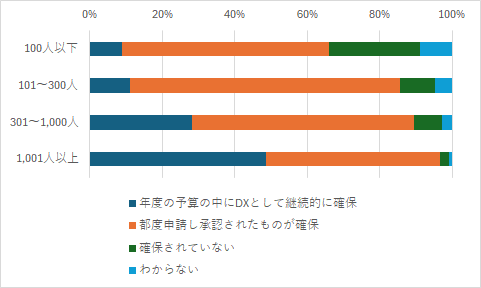

IPAの『DX動向2025』によると、従業員100人以下の企業では、DX推進のための予算を年度予算の中で継続的に確保できている企業は1割に満たない。

DX推進のための継続的な予算確保状況(日本・従業員規模別)

※ DXへの取組段階で「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」「全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取り組んでいる」「部門ごとに個別でDXに取り組んでいる」を選択した企業が対象

出所:IPA「DX動向2025」を基に作成

なお、ここでいう「DX推進のための予算」については、企業ごとに捉え方の幅がある点には注意が必要である。特に従業員100人以下の企業では、業務の一部をデジタル化する取り組みや、既存ツールの導入・更新といった施策も、広義のDXとして認識されているケースが少なくない。

多くの企業は「必要に応じてその都度確保する」か、あるいは「そもそもDX向けの予算を確保できていない」状況にある。この結果が示しているのは、多くの中小企業にとってDX関連投資が、恒常的な経営判断ではなく、例外的な判断になっているという現実である。

そのため、たとえ従来より大幅に価格を下げたとしても、継続的な投資や運用を前提とするシステムについては、「価格が下がった=導入できる」と単純にはならない。

中小企業を一括りにできない理由 —— 規模とレイヤーの違い

「中小企業」と一口に言っても、その内実は極めて幅広い。

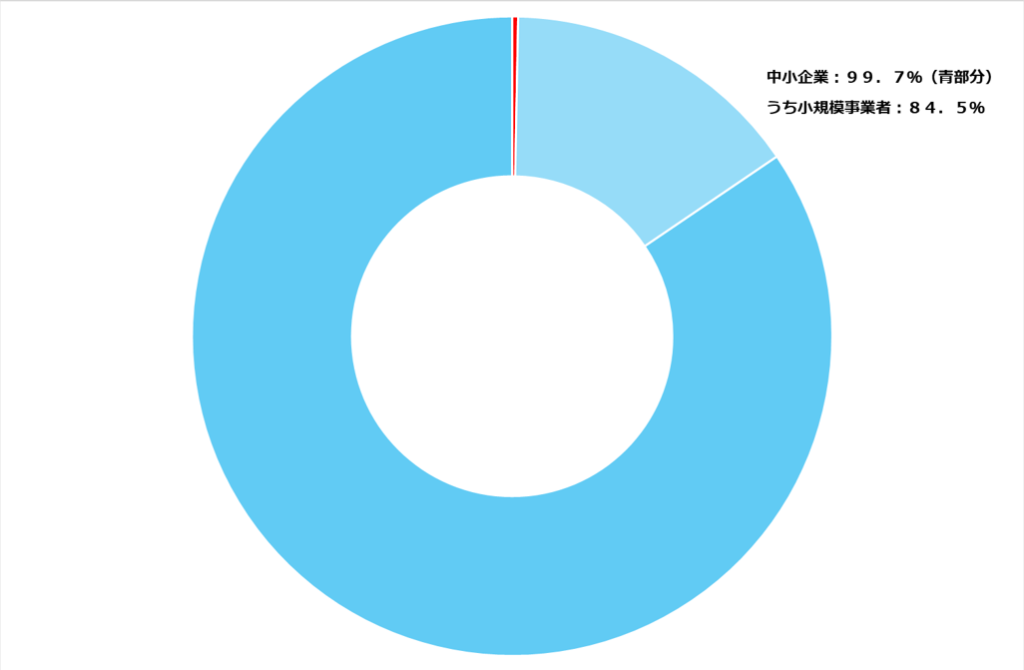

法律上の定義では、製造業の場合、資本金3億円以下または従業員300人以下の企業が「中小企業」とされる。この定義だけを見ると、数人規模の町工場から、数百人規模の企業までが同じカテゴリーに含まれることになる。実際の企業分布を見ると、この幅の広さはより明確になる。

中小企業庁『中小企業白書』によれば、日本の中小企業の大半(84.5%)は従業員20人未満の小規模企業で占められており、一方で、従業員100人を超える中小企業は全体から見れば少数派にとどまる。

出所:「中小企業白書2025年版」中小企業庁

にもかかわらず、「中小企業向け」という議論では、この分布の違いが十分に意識されないまま、同じ前提で話が進められることが多い。実務の観点では、少なくとも以下のようなレイヤー分けをしなければ、DXやAI活用の現実性を正しく判断することは難しい。

- 〜20人規模

属人的な業務が多く、業務プロセス自体が暗黙知に依存しているケースが多い。

IT投資は「業務を高度化する」よりも、「日常業務を回すための最低限の道具」として行われる傾向が強い。 - 20〜80人規模

部署や役割の分化が始まり、管理の必要性が顕在化する一方、

専任のIT・DX担当を置く余裕はまだ限られている。 - 80〜150人規模

業務の複雑さが増し、基幹システムやデータ活用への関心が高まる。

条件次第では、SCMやERPといった比較的重いシステムの検討対象になり得る層である。 - 150人超(準中堅)

組織的な管理体制が整い始め、継続的なIT投資を前提とした意思決定が可能になる。

一方で、この層は「中小企業」と呼ばれつつも、数としては限定的である。

このように、「中小企業」と呼ばれる企業群の中には、投資余力、業務の複雑さ、運用体制のいずれにおいても大きな差が存在する。

したがって、AIやDXの議論においては、「中小企業向け」という言葉を使う前に、どのレイヤーを想定しているのかを明確にする必要がある。この整理を欠いたままでは、本来は一部の企業にしか当てはまらない話が、あたかも中小企業全体に適用可能であるかのように受け取られてしまう。

なぜ「刺さる/刺さらない」は事前に決まってしまうのか

AIやDXの導入において、「技術的には優れているはずなのに導入が進まない」「同じ業界なのに評価が大きく分かれる」といった現象は珍しくない。この差は、技術そのものの良し悪しというよりも、導入前の前提条件の違いによって生じることが多い。

特に中小企業の場合、導入の可否や成果を左右する要因は、概ね次の三点に集約できる。

第一に、投資余力の違いである。

ここで言う投資余力とは、単に資金があるかどうかではなく、「一定期間、効果が不確実な投資を継続できるか」という経営上の余裕を指す。継続的な予算確保が難しい企業では、初期費用が抑えられていても、運用・改善を前提とするシステムは導入対象になりにくい。

第二に、課題がどのレベルで顕在化しているかである。

現場レベルの不便さとして認識されている段階と、経営課題として共有されている段階とでは、同じソリューションに対する評価は大きく異なる。後者に至っていない場合、SCMやERPのような全体最適を志向する仕組みは、「まだ早いもの」として判断されやすい。

第三に、導入後に運用を回せる人材がいるかどうかである。

多くのAI・DX施策は、導入して終わりではなく、設定調整やデータ整備、業務フローの見直しを通じて初めて効果が出る。

こうしたプロセスを担う人材が社内にいない場合、たとえ一定の時間を確保できたとしても、施策が形骸化したり、十分に活用されなかったりする可能性が高い。

これら三つの条件は、互いに独立しているわけではない。投資余力があれば体制を整えやすくなり、課題が経営レベルで共有されていれば、継続的な予算も確保しやすくなる。

逆に、いずれか一つでも欠けている場合、AIやDXの導入は「刺さらない」結果になりやすい。重要なのは、こうした条件が導入前の段階でほぼ決まっているという点である。

導入を検討する段階で、これらの前提が整っていない企業に対して、技術的な優位性や価格面の訴求だけを強めても、判断が大きく変わることは少ない。この構造を理解すると、「中小企業向け」として提供されるAIやDXソリューションの中で、なぜ特定の企業には評価され、別の企業には響かないのかが見えてくる。

それは偶然でも、現場の理解不足でもなく、前提条件の差がそのまま結果の差として表れているに過ぎない。

AI SCMは「象徴」に過ぎない —— この構造はSCMに限らない

ここまで整理してきた構造は、AIを活用したSCMに特有のものではない。むしろ、中小企業向けとして提供・議論されてきた多くのIT・DX施策において、共通して見られる傾向である。

ERPやBIツール、各種業務支援SaaSなども同様に、導入そのものではなく業務プロセスの整理やデータの蓄積・活用を通じて初めて価値が生まれる。その意味では、一定の投資余力や運用体制を前提とする点で、SCMと本質的に近い。

一方で、「中小企業向け」という文脈では、こうした前提条件が十分に共有されないまま話が進むことも少なくない。結果として、技術的な特徴や価格面の分かりやすさが前面に出る一方で、どのレイヤーの企業を想定しているのかが曖昧なまま受け取られてしまう場合がある。

このような状況では、導入そのものは進んだものの運用が定着せず、期待されていた効果が十分に実感されない、といったケースが生じやすい。これは特定の立場や判断の問題というよりも、適用範囲の整理が十分でなかったことによる結果と捉える方が実態に近い。AI SCMは、その点を考える上で分かりやすい例である。高度な全体最適を志向する仕組みであるがゆえに、前提条件が整っている企業と、そうでない企業とで、評価や成果が大きく分かれやすい。

そして、この構造はSCMに限らず「中小企業向け」として語られる多くのAI・DX施策に共通して見られる。重要なのは技術や提供姿勢の是非を問うことではなく、どのレイヤーの企業に適用可能なのかを整理した上で議論することである。

この視点を持つべきなのは誰か

ここまでの議論は、特定の立場や当事者を批判するためのものではない。

AIやDXの導入が「刺さる/刺さらない」に分かれる背景には、個別の判断ミスというよりも、前提条件の整理が十分に共有されないまま議論が進んでしまう構造がある。その意味で、この視点を持つべきなのは、中小企業の経営者だけではない。

まず、ソリューションを提供する側である。

ベンダーやSIerにとって、「中小企業向け」という表現は、市場を説明するための便宜的な言葉として使われることが多い。しかし、実際にはその中に複数のレイヤーが存在し、すべての企業に同じ前提が当てはまるわけではない。どのレイヤーを想定しているのかを明示することで、過度な期待や誤解を避けることができる。

次に、企業内で導入検討を担う立場である。

DX担当や新規事業担当は、外部から提示される事例や提案を、そのまま自社に当てはめて検討せざるを得ない場面も多い。その際、技術の新しさや価格の妥当性だけでなく、自社がどのレイヤーに位置しどこまでの運用を現実的に想定できるのかを整理する視点が重要になる。

また、支援機関や金融機関にとっても、この整理は無関係ではない。

DXやIT活用の重要性を伝える立場にあるからこそ、「中小企業全体に有効な施策」として一律に勧めるのではなく、適用可能な企業像を具体的に示すことが求められる。

そして、中小企業の経営者自身にとっても、この視点は判断の補助線になる。

AIやDXの導入可否を「自社は遅れているかどうか」という軸で捉えるのではなく、自社の規模や体制に照らして、「今の段階で必要かどうか」「優先度はどこにあるか」を見極めるための材料として活用できる。

重要なのは、誰か一人が正解を持っているわけではない、という点である。

それぞれの立場が「中小企業向け」という言葉の背後にある前提条件を意識し、そのズレを調整していくことで、導入を巡る期待と現実の乖離は小さくなる。

この視点は、AI SCMに限らず今後も繰り返し現れるであろうAI・DX施策を検討する際の一つの共通言語として機能するはずである。

「中小企業向け」という言葉と、どう向き合うか

本稿では、AIを活用したSCMの事例を起点に、「中小企業向け」として語られるAI・DX施策が、なぜ企業によって評価や成果が分かれるのかを整理してきた。見てきた通り、その差は技術の優劣や意欲の問題ではない。

企業ごとに異なる投資余力、業務の複雑さ、運用体制や人材といった前提条件の違いが、導入結果にそのまま反映されているに過ぎない。

にもかかわらず、「中小企業向け」という言葉はこうした前提条件の差を一旦横に置いたまま、あたかも広く一様に適用可能であるかのような印象を与えやすい。この表現自体が間違っているわけではないが、実務の判断にそのまま使うには情報が粗すぎるのも事実である。

ソリューション提供者は、内部では想定する企業像を細かく設定している。支援機関や金融機関、補助金制度も、それぞれの役割の範囲でDXを後押ししている。そして中小企業の経営者や導入検討者も、限られた情報の中で判断を下している。

誰か一方が不十分だから起きている問題ではなく、役割が分業されているがゆえに生じるズレが、導入の成否を分けている。

だからこそ重要なのは、「中小企業向けかどうか」を問うことではない。自社がどのレイヤーに位置し、その施策が今の段階で適用可能なのかを冷静に整理することである。

AIやDXは、今後も形を変えながら次々と登場するだろう。そのたびに、新しさや価格だけで判断を迫られる場面も増えていく。そうした中で、本稿で整理した「前提条件を見る視点」は、個別の技術やトレンドに依存しない、判断の補助線として機能するはずだ。

「中小企業向け」という言葉を否定する必要はない。

ただ、その言葉の内側にある前提を一段分解し、自社や自分の立場に引き寄せて考える。その積み重ねこそが、AI・DXを“導入すること”ではなく、“使いこなすこと”につなげる現実的な道筋になる。

コメント